한시 향 머금은 번안시조【112】

사람을 꿈을 먹고 산다. 이왕 그림을 그리려면 호랑이를 그려라. 호랑이를 그리다가 되지 않으면 고양이는 될 것이라고 가르친다. 밑그림을 크게 그리다보면 작은 것은 스스로 이루어 질 것이라는 뜻이겠다. 이시애(李施愛)는 함길도 길주 출신 토반(土班)으로 세조의 북방 압박 정책에 불만을 품고, 1467년 5월 함길도절도사 강효문을 죽이고 반란을 일으켜서 남이 장군 등이 평정하는데 공을 세우고 썼다는 것으로 알려진 시 한 수를 번안해 본다.

사나이 이십 세에 나라 평정 못한다면

대장부 칭할 수 있으리, 후세에 그 누군들.

白頭山石磨刀盡 豆滿江水飮馬無

백두산석마도진 두만강수음마무

男兒二十未平國 後世誰稱大丈夫

남아이십미평국 후세수칭대장부

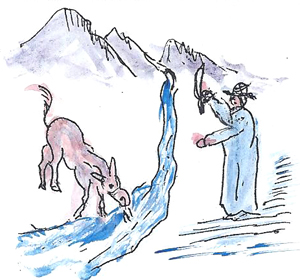

사내 대장부(大丈夫)란 시제를 붙여보는 칠언절구다. 작자는 남이(南怡:1441~1468)로 한국사에서 비극적인 한 사람으로 불리기도 한다. 그는 16세(1457)에 무과에 급제했고, 26세에 적개(敵愾) 1등 공신에 책봉되고(1467) 이듬해에 병조판서가 되었지만, 몇 달 뒤 모반을 도모했다는 죄목으로 형장의 이슬로 사라졌다. 위 한시 원문을 번역하면 [백두산 돌을 칼로 갈아서 다 없애고, 두만강 물을 말에게 먹여 모두 없애면서. 사나이 이십 세에 나라를 태평하게 하지 못한다면, 후세에 누가 (나를) 대장부라 칭하리]라는 시상이다.

세조가 승하하기 13일 전에 전격적으로 병조판서에 임명되었던 남이는 예종이 즉위하는 당일 병조판서에서 좌천격인 겸사복장으로 발령했다. 1468년 10월 24일 병조참지 유자광(柳子光)은 남이가 궁궐에서 숙직하고 있다가 “혜성이 나타나자 묵은 것을 없애고 새 것을 나타나게 하려는 징조”라고 말했다고 고변했다. 체포되어 처음엔 모반 혐의를 강력 부인했지만 혹독한 국문에 시인했고, 사흘 뒤 강순ㆍ조경치 등과 저자에서 거열형(車裂刑)에 처해졌다.

이와 같은 배경을 담고 있는 이 시는 이시애의 난을 평정하고 지었던 것으로 정치적 야망과 모반의 경계를 넘나드는 것 같은 기개가 넘친다. 그의 비극적인 운명을 보면서 탁월한 무장에게 모반의 혐의는 숙명과도 같은 존재가 아닐까 생각된다.

시인이 남긴 시조 한 수는 위 한시의 의미까지를 같이 담는 것 같다. [장검을 빼어들고 백두산에 올라보니, 대명천지에 성진이 잠겼애라. 언제나 남북풍진을 헤쳐 볼까 하노라]이다.

【한자와 어구】

白頭山石: 백두산의 돌. 磨刀: 칼로 갈다. 盡: 다하다. 豆滿江水: 두만강의 물. 飮馬: 말을 먹이다. 無: 다하다.

男兒: 남자. 二十: 이십 세를 뜻함. 未平國: 나라를 다스리지 못하다. 後世: 후세에. 誰: 누가(의문사). 稱: 칭하다. 大丈夫: 대장부.

저작권자 © 보은신문 무단전재 및 재배포 금지