#하늘을 가린 높은 산들

한 눈에 보기에도 하늘 아래 첫 동네 같았다.

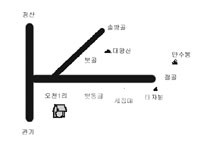

마을 가장 높은 곳에는 만수봉이 위치해 있고, 그 아래로는 대왕산, 그리고 맞은편에는 태자봉이라는 높은 고개가 마을을 감싸고 있다.

“비행기 소리가 나서 하늘을 바라보면 높은 산들에 가려 비행기의 모습을 볼 수 없는 마을이 바로 우리 마을입니다. 험한 산들로 둘러싸여 일제강점기에도, 한국전쟁 때도 우리 마을 주민들은 단 한 명도 피해를 보지 않았다고 합니다.” 양융우 이장의 얘기다.

이런 오천2리의 지리적 특성 때문일까?

오천2리에는 도둑이 없다.

물건을 훔치러 마을에 들어왔다가도 산을 넘지 않는 이상 다시 마을을 지나가야 하기 때문이라고.

#골짜기를 따라 형성된 마을

벌써 오래 전 이야기라 그런지, 가물가물한 이야기를 김광환(72)씨는 잘도 기억해 냈다.

마을 곳곳에 숨겨진 지명에 대한 얘기가 그랬다. 마을의 유래나 전설에 대해 설명해 달라는 말에 그는 마을을 둘러싼 산과 골짜기에 대해 이야기를 꺼냈다.

지금은 23가구, 37명이 모여 사는 작은 마을이 됐지만 70년대만 해도 오천2리에는 200여 가구가 모여 살던 제법 큰 마을이었단다.

화전민들이 모여 살았던 옛 모습 그대로 지금도 산 아래 다섯 골짜기를 따라 다섯 마을이 옹기종기 모여 있다.

산 아래 주민들이 오래 산다고 해서 이름 붙여진 만수봉 아래 첫 마을이 절골이다. 큰 절터의 흔적이 아직까지도 남아있다고 한다.

절골 아래에는 세 가구가 살고 있었다고 해서 붙여진 세집메가 있다. 그리고 세집메 아래에는 동네 뒤라는 의미로 뒷동골이라고 이름 붙여진 마을이 있다.

동네 뒤였던 뒷동골은 마을회관과 주민들의 쉼터가 자리 잡은 오천2리의 중심마을이 됐다.

대왕산 아래 터를 잡은 붓골은 글씨를 잘 쓰는 사람들이 많이 살았다고 한다. 그리고 붓골을 지나 깊은 산중에는 커다란 소나무 두 그루가 서 있는 솔방골이 위치해 있다.

#큰 인물이 많이 날 마을

대왕산, 태자봉, 만수봉 등 마을을 둘러싸고 있는 산의 이름에서도 나타나듯이 오천2리는 옛날부터 큰 인물이 많이 날 마을로 알려져 왔다.

풍수학자나 지리학자들이 오천2리를 찾아 지형을 살펴보는 일이 잦은 것도 이런 이유에서다.

큰 인물이 많이 날 마을이지만 아직까지 역사적으로 두드러진 업적을 남긴 사람은 없다. 하지만 마을주민들은 큰 인물이 아직 나타나지 않은 것은 바로 정말 똑똑한 사람들이 많아서일꺼라고 전한다.

오천2리에서 태어나 육군 대령으로 전역한 후 청와대 통신처장까지 역임한 유익현씨가 바로 그런 인물이라고 주민들은 소개한다.

#곡식 잘 되는 마을

많은 주민들이 다섯 개의 골짜기를 따라 마을이 형성돼 오천2리라는 지명이 붙여졌다고 전했지만 김연종(68)씨는 또 다른 이유를 제시했다. 바로 곡식들이 다른 곳보다 다섯곱 이상 잘 된다고 해서 오천2리라는 것이다.

깨끗한 자연환경에 땅도 기름져 농산물들이 풍성한 마을이 바로 오천2리라고 했다.

김씨의 말대로 마을 곳곳에서는 기름진 들녘에서 깨끗한 농산물들을 생산해 내는 주민들이 많다.

절골에 사는 박경용씨와 김성식씨는 대추와 감, 호두 등 과수원으로 부농의 꿈을 그려가고 있다. 또한 절골에 사는 백의현씨는 토종꿀을 생산해 내고 있다. 특히 백씨의 토종꿀은 돈을 주고 벌통을 구입해 생산해 낸 꿀이 아니라 자연스럽게 날아든 벌들이 생산해 낸 꿀이라는데 더 큰 의미를 지니고 있다.

김연종씨도 마찬가지다. 40년째 감농사를 짓고 있는 김씨는 7동(7만개)의 곶감을 생산해 감으로 유명한 영동군에서 판매하고 있다.

#새로운 주민 강동희씨

“우리 마을에 복덩이가 들어왔어. 고향도 아닌 마을에 들어와 살겠다고 한 것도 고마운데 마을주민들에게 얼마나 잘하는지 몰라.”

솔방골에 터를 잡은 강동희씨 얘기다.

경기도 파주가 고향인 강씨는 공기 좋고, 인심 좋은 오천2리의 매력에 빠져 지난해 솔방골에 터를 잡았다.

솔방골에 터를 잡은 강씨는 올해 주민들을 위해 많은 선행을 베풀었다.

마을회관 옥상에 설치된 스피커도 강씨가 희사한 선물이었고, 마을주민들을 위해 잔치를 베풀어 준 것도 강씨였다.

올해를 마감하는 마을 총회 때는 돼지 한 마리도 잡아준다고 한다.

강씨의 선행은 마을에만 머물지 않았다.

보은군이 의지를 갖고 추진하는 ‘(주)보은속리산 농산물유통회사’ 건립에 있어 5천만 원을 기탁했다는 것이다.

앞으로 장학 사업에도 관심을 기울이겠다는 강씨의 행보 때문일까? 오천2리의 겨울은 따뜻하기만 하다.