한시 향 머금은 번안시조【76】

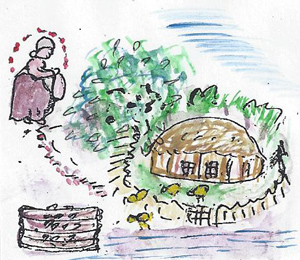

어렸을 때 살았던 우리네 시골 풍경을 상상하면 아련한 추억으로 떠 올리게 된다. 탱자나무 울타리 속으로 병아리들이 다니며 놀았고 그 뒤를 강아지가 달랑달랑 따라 다녔다. 모심기하는 날이면 온 동네가 잔치를 벌리는 듯 아침부터 야단법석이다. 들밥을 이고 나간 아낙은 논에서 일하는 식솔들을 위해 애쓰는 모습도 상상하게 된다. 멍석에 곡식이 열려져 있는 진한 농촌의 내음이 물씬거리는 풍경을 보며 읊었던 시 한 수를 번안해 본다.

탱자꽃 피는 가에 사립문 닫아 놓고

들밥 내간 시골 부인 돌아온 길 더디구나

멍석엔 곡식 열려 고요한데 울틈 나간 병아리.

枳殼花邊掩短扉 餉田村婦到來遲

지각화변엄단비 향전촌부도래지

蒲茵쇄穀茅첨靜 兩兩鷄孫出壞籬

포인쇄곡모첨정 양양계손출괴리

들밥 이고 내간 시골 부인 돌아오기 늦네(田家)로 번역해본 칠언절구다. 작자는 제호(霽湖) 양경우(梁慶遇:1568~?)로 의병장이다. 1592년 임진왜란이 일어났을 때 부친 양대박이 창의하자, 아버지를 보필했다. 그는 아버지의 명에 따라 고경명에게 갔다. 1595년에 격문을 돌려 군량 7천석을 모은 공으로 조정에서 참봉에 제수했다. 위 한시 원문을 번역하면 [탱자꽃 가에 작은 사립문 닫아 놓고, 들밥 내간 시골 부인 돌아오기 늦구나. 멍석엔 곡식 널려 초가집이 고요한데, 쌍쌍 병아리들 울타리 틈으로 나가네]라는 시상이다.

위 시문 제목을 직역하면 [농촌 집의 한 모습]으로 번역된다.

한적하고 한가한 농촌집의 풍경을 묘사하고 있다. 겨우내 움추렸던 농촌은 봄이 되면 일손이 바빠진다. 쟁기질도 하고, 두엄도 마련하여 밑거름으로 쓴다. 농기구도 손질하고, 호비작 호비작 호미와 삽으로 얼부픈 땅도 판다. 이런 작업이 끝나면 씨뿌리기 모내기일이 분주하다. 이와 같은 밑그림이 그려지는 농촌풍경이다.

시인은 들밥을 머리에 이고 나가는 사이에 탱자나무 사립문을 닫아놓는 모습을 떠올린다. 그리고 논밭에서 손을 맞잡아 일을 하다보면 뉘엿뉘엿 해가 기우는 모습도 연상시키고 있다. 모두가 진풍경이다.

이런 상황의 밑그림을 그리는 순간 화자는 멍석의 말려둔 곡식의 모습을 고요하다고 시상을 떠올린다. 그 뿐만이 아니다. 병아리들이 쌍쌍이 울타리 틈을 끼어다니며 나가는 모습의 상황까지 그려낸다. 화자의 속 깊은 생각보다는 진귀한 농촌 풍경의 한 모습을 시문으로 그려놓고 있다.

【한자와 어구】

枳殼花邊: 탱자꽃 가. 掩: 가리다. 닫다. 短扉: 작은 사립문. 餉田: 들밥이고 가다. 村婦: 시골 아낙. 到來遲: 더디게 돌아오다.

蒲茵: 멍석. 쇄穀: 곡식이 널려있다. 茅첨靜: 초가집이 고요하다. 兩兩: 쌍쌍이. 鷄孫: 병아리. 出壞籬: 울타리 틈으로 나온다.

저작권자 © 보은신문 무단전재 및 재배포 금지