11월 중순에 접어들면서 이제 한낮에 부는 바람도 제법 쌀쌀하다. 햇볕이 밝게 내리쬐는 하늘이 썩 따뜻하게 느껴지지 않는다. 멀리 보이는 산은 겨울을 준비하는 듯, 노랗고 빨간 빛으로 물들었던 이파리들이 떨어지고 있다. 도로를 따라 나란히 서있는 가로수도 제 색깔을 벗어 던진 지 오래다. 내북면을 지나 청주를 향해 곧게 뻗은 도로, 양 옆의 가로수들도 저마다 깊어가는 가을을 거스르지는 못했다.

◆정겹운 고향마을

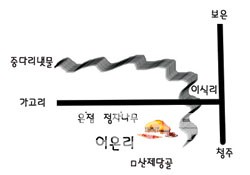

능선이 예쁜 야트막한 야산이 마을을 포근하게 감싸고, 하루 종일 따뜻한 햇볕이 쏟아지는 산외면 어온리는 마을 지명에서부터 따뜻함이 전해진다.

어(漁, 고기잡을 어)·온(溫, 따뜻할 온).

고기가 찾아오는 따뜻한 곳이라는 뜻이다.

지명처럼 마을까지 이어진 냇가에는 이식리에 있는 중다리 냇물에서부터 올라온 고기로 가득 찼었다고.

“개울을 따라 마을까지 올라온 고기를 잡던 추억들이 어온리에서 자란 아이들이라면 모두 기억하고 있죠. 고기들도 우리 마을이 따뜻한 곳이라는 걸 알고 있었나 봅니다.”

김영식 이장의 얘기다.

따뜻한 마을이라는 지명 외에도 어온리는 은골이라는 지명으로도 불리었다.

마을 입구에 옹기나 사기를 굽던 은점터가 있다는 이유에서다.

◆그래도, 젊은 마을

“마을이 참 쓸쓸하죠!”

청년들이 하나, 둘씩 고향을 떠난 뒤 마을에서 주민보기가 힘든 모습을 두고 한 말들이다.

마을 곳곳에서 북적이던 그 옛 풍경은 사라지고, 너무도 조용한 모습만을 남겨버렸다.

모두 21가구, 43명의 주민들이 살아가고 있는 산외면 어온리. 이 마을에도 화려한 과거는 있었다.

50여년 전만해도 이곳에는 50가구가 넘는 주민들이 살고 있었다고.

화려했던 과거에 비해 너무나 조용한 마을로 변해버렸지만 어온리는 그래도 젊은 마을이다.

50대의 송치현씨와 윤정희씨, 그리고 40대의 이운기씨가 바로 어온리의 젊음을 상징한다.

학생들의 목소리를 듣기 어려운 다른 시골마을에 비해 이곳 어온리에는 모두 7명의 학생들이 있다.

송치현씨가 중학교와 고등학교에 다니는 남매를 두고 있고, 윤정희씨는 초·중·고등학교에 다니는 3남매를, 이운기씨는 중·고등학교에 다니는 형제를 두고 있다.

마을에서 학생들의 목소리를 들을 수 있을 뿐 아니라 세 명의 마을 젊은이(?)들은 마을의 애경사 때면 언제나 앞장서는, 마을에서 꼭 필요한 소중한 존재다.

◆마을을 돌아보며...

따뜻한 햇볕 아래 조정희씨가 마당에서 대나무로 된 울타리를 짜고 있다.

처마 끝에 주렁주렁 매달린 곶감을 뒤로 한 채 옛날 방식 그대로 울타리를 짜고 있는 모습이 한가롭다.

조정희씨는 3년 전 다시 고향으로 돌아왔다. 퇴직 후 고향이 좋아 다시 돌아온 것이다.

그런 조정희씨가 어렸을 때 들었던 마을의 옛 이야기를 들려준다.

“이곳은 조씨 집성촌이었습니다. 조씨성을 가진 할아버지가 유성에 살다가 이곳 어온리 조씨 집안의 양자로 들어왔고, 그 어르신이 이곳에서 4형제를 낳았다고 합니다. 그 후손들이 번창하면서 어온리를 이루게 됐죠. 형제들이 함께 살고 있는 마을이어서인지, 옛날 이곳 어온리는 의가 좋기로 소문난 동네 였습니다.”

청명한 가을 하늘을 가르는 경쾌한 도리깨질 소리를 따라 마을 입구로 발걸음을 옮겼다.

올해 84세의 김경식 할머니.

후드득 쏟아져 내리는 콩들을 보는 할머니의 입가에 구수한 미소가 번진다.

“이 맛에 농사를 짓는데, 이제는 힘이 부쳐 못하겠어. 50년 동안 지었던 담배 농사도 손을 놨는 걸.”

3년 전, 50여 년 동안 지어왔던 담배농사를 포기했지만, 그래도 김경식 할머니는 건실한 농부로 살아가고 있다.

발걸음은 어느새 아름드리 정자나무로 향하고 있었다.

주민들에게 시원함과 한가로움을 선물했던 정자나무는 주민들에게 있어 가장 많은 추억을 간직한 곳이다.

매년 단오 때만 되면 집집마다 조금씩 모아온 볏짚으로 새끼를 꼬아 멋진 그네를 매달아 놓은 곳도 이곳 정자나무고, 냇가에서 신나게 뛰놀던 아이들이 쉴 곳을 찾아 달려온 곳도 바로 이곳 정자나무다.

이제는 마을 입구에 자리 잡은 작은 정자나무에게 그 역할을 내 주었지만, 아름드리 정자나무는 항상 그 자리에서 마을을 지켜보고 있다.